Le passeport en otage politique

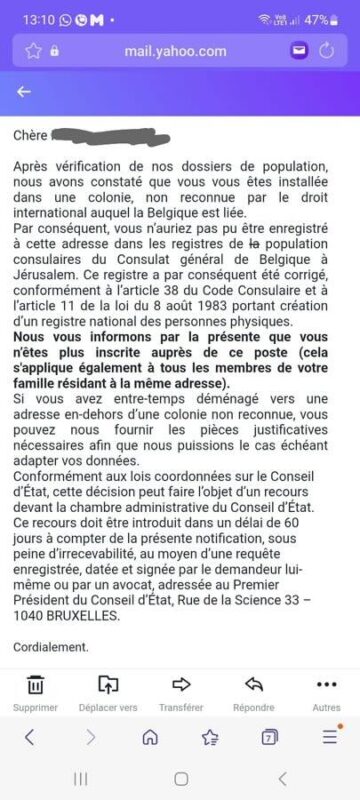

Un courrier consulaire belge, d’apparence anodine et de tonalité feutrée, vient d’exposer — avec une brutalité administrative presque clinique — une mutation préoccupante de l’action extérieure de l’État belge : l’exportation d’une sanction politique sous les habits du droit, au prix d’une dégradation manifeste des garanties fondamentales attachées à la nationalité. La lettre, émise par le Consulat général de Belgique à Jérusalem, notifie à une ressortissante belge sa radiation des registres consulaires au motif qu’elle résiderait « dans une colonie, non reconnue par le droit international auquel la Belgique est liée ». Elle précise que, « par conséquent », l’intéressée « n’aurait pas pu être enregistrée » à cette adresse, que le registre a été « corrigé » sur le fondement de l’article 38 du Code consulaire et de l’article 11 de la loi du 8 août 1983, et conclut : « vous n’êtes plus inscrite auprès de ce poste » — mesure étendue, de surcroît, à l’ensemble des membres de sa famille domiciliés à la même adresse.

Il ne s’agit pas d’un incident de guichet. La formule n’est pas informative; elle est performative. Elle fabrique un interdit: l’administration belge ne se contente pas de rectifier une donnée; elle organise une forme d’inexistence administrative fonctionnelle. On assiste ainsi à une mort civile administrative, non pas par retrait formel de la nationalité, mais par privation structurante de ses effets. C’est un symptôme : celui d’une tension devenue rupture entre la rationalité juridique (égalité, légalité, proportionnalité) et l’impératif politique (signalement diplomatique, sanction symbolique), rupture que la Belgique semble désormais assumer en sacrifiant ses propres ressortissants sur l’autel d’une posture internationale.

La phrase la plus glaçante n’est pas celle qui mentionne le « droit international », mais celle qui organise une disparition juridique. En radiant d’une part l’inscription consulaire — et, d’autre part, en conditionnant implicitement l’accès aux prestations consulaires à une adresse « admissible » — l’administration produit un effet de mort civile administrative fonctionnelle : le citoyen demeure national en théorie, mais se voit privé, en pratique, des instruments qui rendent la nationalité opératoire (document de voyage, continuité d’état civil, preuve d’identité, mobilité) , et — n’en déplaise aux euphémismes — aux conditions matérielles de délivrance ou de renouvellement de documents de voyage. Le procédé est doublement contestable car d’une part il confond volontairement un outil de gestion administrative (l’enregistrement) avec un attribut fondamental de la nationalité (le passeport), et d’autre part il fait dépendre l’effectivité des droits du citoyen non de sa qualité de national, mais d’un choix résidentiel politiquement disqualifié par l’État. Or, ce basculement n’est pas neutre : il transforme la relation de nationalité (lien juridique stable, opposable, protecteur) en relation conditionnelle (révocable, disciplinaire, instrumentalisée).

La séquence n’est ni improvisée ni strictement locale : elle procède d’un choix politique central, cristallisé par une décision prise en septembre 2025 au Conseil ministériel restreint (le kern), puis traduite en consignes et pratiques. Ce paquet de mesures vise, certes, des instruments classiques de politique étrangère (durcissement des signaux diplomatiques ; restrictions commerciales relatives aux produits issus des implantations ; logique de visas et d’interdictions d’accès visant des profils qualifiés de violents), mais il franchit une frontière qualitative dès lors qu’il pénètre la sphère consulaire : la mesure ne s’adresse plus à un État tiers ni à des flux, elle s’adresse à des nationaux. En d’autres termes, la Belgique ne se borne plus à exprimer une non-reconnaissance ; elle la rend “exécutoire” en internalisant la sanction sur ses propres citoyens. La rupture est précisément là : une décision politique conçue comme message externe devient, par capillarité administrative, une norme pratique appliquée sans débat démocratique effectif, sans base légale explicite et sans contrôle juridictionnel préalable — avec des conséquences immédiates sur la liberté de circulation et l’égalité.

Ce paquet de mesures comprend, notamment :

- la fin (ou la restriction substantielle) de l’assistance consulaire aux Belges résidant au-delà de la ligne de 1967 (dans les zones qualifiées de « colonies ») ;

- l’interdiction d’importation de produits issus des implantations ;

- un durcissement de la politique de visas / d’accès au territoire (avec une logique de persona non grata visant certains « colons violents »).

Même si certaines de ces mesures peuvent relever d’une politique étrangère classique (par exemple, l’approche commerciale), la transposition à la sphère consulaire pose un problème qualitativement différent : on ne sanctionne plus un fait international (une politique d’implantation), on pénalise des nationaux, au moyen d’un dispositif administratif qui contourne la discussion démocratique et le contrôle juridictionnel préalable. C’est là que l’on touche au cœur du scandale : une décision politique, structurée comme signal diplomatique, devient une norme pratique appliquée aux citoyens, sans base légale claire et au mépris de la hiérarchie des normes.

C’est à partir de ce point que l’affaire cesse d’être un “désaccord diplomatique” et se révèle comme un problème de légalité interne, de droits fondamentaux et, plus largement, de dénaturation du rapport entre droit et politique. D’abord, l’architecture juridique invoquée est structurellement inadéquate : l’article 11 de la loi du 8 août 1983 (registre national) et les mécanismes d’enregistrement consulaire ont une finalité technique — cohérence des données, traçabilité administrative, fiabilité des registres — non une vocation punitive. Les mobiliser pour produire une sanction géopolitique revient à un détournement de finalité : l’administration feint de “corriger” une inscription, alors qu’elle sanctionne une situation résidentielle politiquement disqualifiée. Cette confusion est d’autant plus grave qu’elle reconfigure, de facto, la citoyenneté en régime conditionnel : la protection attachée à la nationalité se trouve subordonnée à un critère non prévu par le législateur, à savoir la conformité de l’adresse à une doctrine diplomatique. Ce glissement est l’archétype de l’excès de pouvoir : l’autorité administrative se dote, par voie de pratique, d’une compétence normative qui appartient au législateur, et convertit un outil de gestion en levier de coercition.

Ensuite, l’enjeu du passeport et, plus largement, des documents d’identité, ne saurait être minimisé. Dans un État de droit, un passeport – un attribut de la nationalité – n’est pas une faveur, ni une gratification territoriale ; il est l’une des expressions les plus concrètes du lien juridique de nationalité et de la capacité d’un individu à faire valoir son identité dans l’espace international. Lorsque l’administration organise, directement ou indirectement, une obstruction durable à cette délivrance, elle porte atteinte à la liberté de circulation au sens le plus matériel : possibilité de quitter un territoire, de rejoindre la Belgique, d’accéder à des soins, de préserver une vie familiale normale, d’honorer des obligations professionnelles. Elle atteint également le noyau de l’identité civile : un individu privé de documentation devient vulnérable, “invisible” ou dépendant, au mépris des exigences élémentaires de sécurité juridique. La délivrance d’un passeport n’est pas un service discrétionnaire : c’est un acte administratif encadré, qui doit respecter la légalité, l’égalité, la proportionnalité et la motivation. Le critère décisif devient l’adresse — non pas une adresse au sens administratif (stabilité, vérifiabilité), mais une adresse au sens idéologique (conforme / non conforme à la lecture diplomatique belge). On assiste à l’émergence d’une discrimination territoriale : deux citoyens belges, égaux en droit par définition, à nationalité identique, se voient appliquer des régimes radicalement divergents en raison d’un lieu de résidence qualifié idéologiquement. Les autorités belges créent par ce biais une citoyenneté belge à géométrie variable. La rupture d’égalité n’est pas marginale : elle est structurante, car elle produit un précédent exportable à d’autres terrains dès que l’État voudra “désapprouver” un choix individuel.

À ce stade, l’argument belge — « droit international auquel la Belgique est liée » — apparaît moins comme une motivation juridique que comme un alibi rhétorique. Un État peut, en politique étrangère, défendre une interprétation du droit international et refuser d’accorder une reconnaissance à une situation. Il ne peut pas, sans franchir une ligne rouge, utiliser cette interprétation pour suspendre ou amoindrir ses obligations positives envers ses ressortissants. La non-reconnaissance, dans l’ordre international, n’autorise pas l’invention, dans l’ordre interne, d’une pénalité administrative déguisée. Le paradoxe est saisissant : invoquer le droit international tout en violant, sur le plan interne, les principes cardinaux de légalité, d’égalité, de proportionnalité et de motivation.

C’est ici qu’il faut nommer ce que la prudence diplomatique cherche souvent à diluer : la mesure restrictive acquiert un profil discriminatoire à forte résonance antisémite. Il ne s’agit pas d’assigner mécaniquement une intention subjective à l’État ; il s’agit d’observer l’architecture des effets. Le critère “colonies” cible, dans la réalité sociologique, une population où les personnes juives — souvent binationaux, souvent installées à Jérusalem ou au-delà de la ligne de 1967 — sont structurellement surreprésentées. En droit, l’effet compte : une politique neutre en apparence peut constituer une discrimination indirecte lorsqu’elle frappe, de manière prévisible et disproportionnée, un groupe protégé. C’est précisément ici que surgit le tropisme antisémite de la mesure : non pas nécessairement par l’intention explicite revendiquée, mais par l’effet et la cible réelle. De surcroît, l’extension automatique de la mesure aux membres de la famille, sur la seule base du domicile, introduit une logique de sanction collective. On ne peut durablement soutenir qu’une politique qui fabrique des « citoyens fantômes » parmi une population statistiquement surreprésentée par des Juifs (souvent binationaux) serait moralement neutre. Une sanction collective fondée sur un stigmate géopolitique appliqué à une population dont l’identité juive est structurellement exposée produit un résultat qui, en pratique, s’apparente à une discrimination à résonance antisémite. Cette politique est juridiquement contestable, politiquement inflammable et, au plan des principes, indéfendable.

La Belgique n’en est plus à un épisode kafkaïen près: le paradoxe belge réside ici dans le fait d’invoquer le droit international en violant le droit qui protège ses propres nationaux. Je m’explique: le courrier se réclame du « droit international auquel la Belgique est liée ». Mais l’État de droit ne se choisit pas à la carte : un État ne peut pas, au nom de sa lecture du droit international, suspendre ses obligations positives envers ses ressortissants. Si la Belgique souhaite marquer sa non-reconnaissance, elle dispose d’instruments externes (démarches diplomatiques, politiques commerciales, positions au sein des instances multilatérales). Ce qu’elle ne peut pas faire, sans franchir la ligne rouge, c’est transformer la protection consulaire en levier punitif.

Dès lors, la question contentieuse n’est pas périphérique : elle est centrale, et la lettre elle-même en fournit le mode d’emploi. La décision est susceptible de recours devant le Conseil d’État dans un délai strict de 60 jours à compter de la notification, par requête conforme (datée, signée, envoyée en recommandé et adressée au Premier Président). Ce point est capital : l’horloge contentieuse tourne dès la notification. Le contentieux peut viser l’annulation pour excès de pouvoir (incompétence, défaut de base légale, détournement de pouvoir, rupture d’égalité, discrimination, défaut ou insuffisance de motivation), et, lorsque le préjudice est grave et difficilement réparable — impossibilité de voyager, urgences familiales, santé, obligations professionnelles — une demande de suspension, voire une procédure d’extrême urgence, doit être envisagée. En termes de temporalité, le fond peut s’inscrire dans des délais longs (de nombreux mois, parfois plus d’un an), tandis que l’urgence, lorsqu’elle est caractérisée, peut obtenir une réponse accélérée : c’est précisément la raison pour laquelle il faut articuler la stratégie procédurale dès la notification, sans attendre que l’administration “clarifie” a posteriori ce qu’elle a déjà exécuté. À côté du juge, un levier institutionnel gratuit et tactiquement utile existe : le Médiateur fédéral, dont la saisine peut exercer une pression institutionnelle immédiate et, selon les mécanismes applicables, influencer la gestion des délais. Cette saisine peut en effet suspendre le délai contentieux pendant une période limitée (selon la mécanique décrite dans le dossier). Un recours hiérarchique auprès du SPF Affaires étrangères à Bruxelles, enfin, permet de forcer l’administration à se positionner, à motiver, à assumer ses contradictions, et à produire des pièces exploitables en contentieux (contradictions de l’État en termes de motivation, de compétence et de cohérence territoriale). Si, après épuisement interne, la Belgique persiste, un prolongement européen peut être envisagé via la CEDH: la privation ou l’entrave à l’identité et à la circulation, lorsqu’elle est discriminatoire et arbitraire, ouvre des pistes sérieuses devant les juridictions européennes, notamment sur le terrain de la vie privée, de l’identité juridique et de la discrimination.

L’enjeu diplomatique, quant à lui, dépasse le cas individuel : il tient au risque de normalisation d’une non-reconnaissance active qui ne se contente plus de “dire” une position, mais qui la fait payer à des personnes — et, singulièrement, à des citoyens belges — par une amputation de leurs droits les plus élémentaires. L’absurdité logique est patente : le Consulat général affirme être compétent pour Jérusalem et les territoires — mais écrit, dans les faits, à une résidente de Jérusalem qu’elle est traitée comme résidant dans un espace juridiquement inassumable. Cette pratique est explosive, car elle instrumentalise le consulaire, c’est-à-dire l’un des derniers remparts concrets pour les nationaux à l’étranger, et elle crée mécaniquement des situations de vulnérabilité pouvant dégénérer en crises humaines, médiatiques et interétatiques. Elle crée, de surcroît, un risque collatéral majeur : piéger des binationaux dans une situation d’entrave de mobilité, génératrice de contentieux humains, médiatiques et diplomatiques.

Il faut donc conclure sans faux-semblants : cette affaire doit être traitée comme un précédent – susceptible de s’étendre, de se normaliser et de contaminer la protection consulaire comme principe – à neutraliser d’urgence. Le cœur du problème n’est pas un débat abstrait sur la ligne de 1967 ; c’est l’installation, au sein d’un État européen, d’une doctrine pratique selon laquelle la citoyenneté se mérite géographiquement: elle “s’active” ou “se désactive” en fonction d’un territoire politiquement approuvé. Une telle doctrine, en Europe, est une régression. Elle appelle une riposte juridique ferme et une réponse diplomatique immédiate.

Les services diplomatiques israéliens ont ici un intérêt direct à intervenir : par démarche officielle, par demande de clarification écrite, par protestation formelle via l’Ambassade d’Israël à Bruxelles. Et si la Belgique persiste à transformer le passeport en instrument de politique étrangère, le signal doit monter en intensité : convocation du représentant belge, rappel pour consultations, voire mise en cause politique du dispositif. Non pour “dramatiser”, mais pour empêcher qu’une illégalité administrativement habillée ne devienne une pratique routinière — et qu’une mesure aux effets discriminatoires, à résonance antisémite, s’enracine sous couvert de “droit international”.

Un État au coeur de l’Europe qui transforme le passeport en instrument de politique étrangère ne se contente pas de « prendre position » : il franchit une frontière normative. Et lorsqu’il le fait dans un contexte où les personnes touchées sont, de manière structurelle, majoritairement juives, il pratique un antisémitisme d’État.

Pour aller plus loin:

- L’arrêt Alpeyeva et Dzhalagoniya c. Russie (2018) constitue un précédent important. La CEDH y a jugé que la confiscation de passeports pour des raisons administratives arbitraires, laissant les requérants sans statut légal et effectivement apatrides, constituait une violation de l’article 8. La Cour a souligné que cette privation avait eu « des conséquences graves affectant leur vie quotidienne ». Bien que le cas d’espèce diffère (la requérante n’est pas rendue apatride mais simplement privée de la possibilité de renouveler son passeport), les principes établis par cet arrêt sont pertinents : le refus arbitraire d’un passeport peut porter atteinte aux droits fondamentaux.

- Le Conseil d’État belge a établi dans son arrêt n° 243.865 que « la délivrance d’un passeport est un acte administratif » pouvant faire l’objet d’un recours en annulation. Cette qualification est essentielle car elle ouvre la voie du contentieux administratif. La jurisprudence administrative belge reconnaît également que les décisions consulaires, bien que prises à l’étranger, constituent des actes de l’administration fédérale belge susceptibles de recours.

- Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a interprété l’article 12 du PIDCP de manière à inclure une obligation positive de l’État de délivrer les documents de voyage nécessaires à l’exercice de la liberté de circulation. Dans l’affaire Vaca c. Colombie, le Comité a estimé que l’État avait violé l’article 12, paragraphe 4, en ne garantissant pas le droit de l’auteur de retourner dans son pays, notamment en raison de l’absence de mesures positives dans le droit interne.

Document fourni sur la plateforme X par @CohenJulien

© Fundji Benedict